100年の伝統は、常に革新とともに

絞り染めを生業とした片山文三郎商店は、1915年(大正4年)、京都烏丸で「京鹿の子絞り」専門の呉服製造業として創業しました。 以来、百年を過ごす片山文三郎商店の歴史は、常に革新とともにあります。初代・文三郎が得意としたシンプルシックなスタイルは、当時からすれば時代を先取りした美的感覚が貫かれていました。

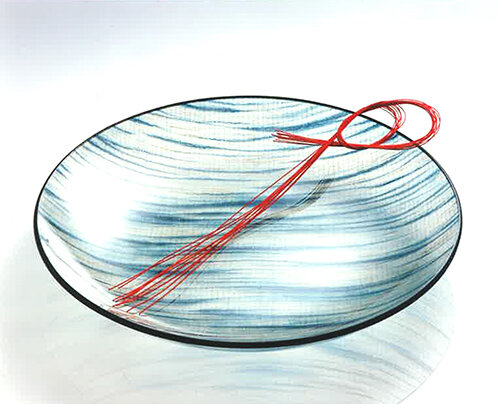

やがて二代目・片山文雄の時代になると、ライフスタイルの変化に合わせて、伝統と新しさの融合をめざし、インテリアやファッションなど呉服以外の分野でも絞り染めの魅力を発信しはじめます。

企業のロゴが現すのは、多くの場合、企業理念や、見ただけで、わかりやすく想起できるそのサービスの内容である。

五弁の桜の中央に文を擁した片山のロゴが物語るのは、何だろう?

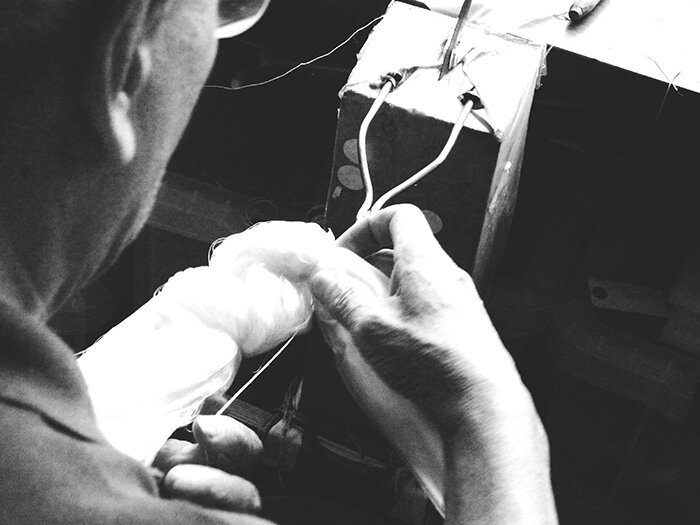

線描きの力強い桜紋は、実は、創業者、文三郎を丁稚奉公から独り立ちできるまでに鍛えあげた主筋である友禅商のマークである。明治時代、当時の暖簾分けは、主筋と競合しないよう、同じ呉服商であっても、友禅とは違うものを商うのが常識であった。しかし桜紋は、譲り受けることが許され、これからたった1人、商売の荒海に漕ぎ出す若者達への、はなむけとしたようだ。暖簾分けされた文三郎の同期達も、それぞれが同じ桜紋に、独自の工夫を加えて、ロゴマークとした。

文三郎の修行時代がどんなものだったか、今となっては知る由もないが、周りの方々からの呼び名は「ぶんドン」だったそうで、音節的にも呼び易く、いかに沢山呼ばれ、周りの役に立つ修行時代であったか、想像に難くない。桜紋の左右対称の美しさを妨げることなく、かつ、自分の厳しく初々しい修行時代を大切に思い、文三郎は、その文を桜紋の中央にさりげなく配したのだろう。礼節と、美しさを重んじる明治人の心意気をこめて。

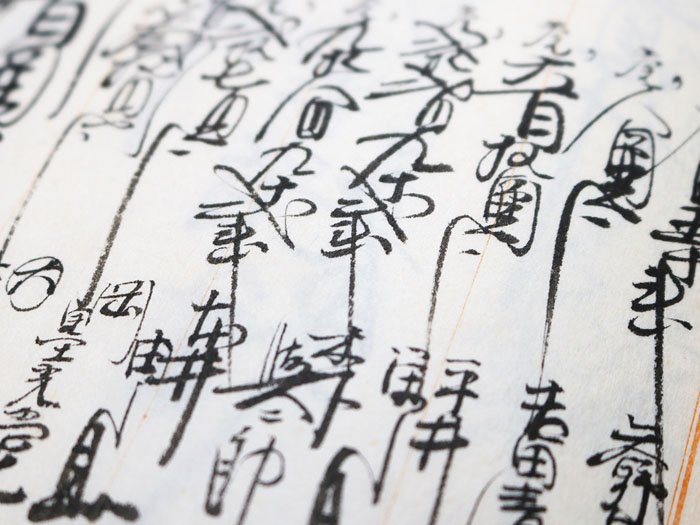

今も、京都本店表に掲げる「片山文三郎商店」の墨書きの屋号は、能書家だった文三郎の手による元来縦書きの文字を、現社長一雄が、2000年代に、怒涛のように押し寄せるグローバル化の予感を受けて、一文字一文字を分解し、横書きに組み直したものである。今も残る創業当時の大福帖などに、文三郎の自由闊達そのものの文字を沢山見ることができる。文三郎の迷いのない筆は、舞うように大胆に、大小、強弱がつけられ、誠に味わい深い。

人伝に聞いた文三郎の逸話がある。秋、丹精こめた中庭の落ち葉を自ら拾い、すべて綺麗にするはずを、なぜか必ず最後のひと葉は、そのまま土に残しておく文三郎に、わけを聞いたところ、「綺麗すぎるのは、美しくない」と、答えが返ったそうである。清水に魚棲まず、と言ったところか。

時代の少しだけ先を読んで、柄の少ないシックな絞り染め呉服で成功した文三郎。彼の書いた文字は、何よりも美しさを追い求める人となりを表して、今も我ら、BUNZABUROを、見守っている。

DISCOVERY